牧岡奈美 島唄 Nami Makioka sings を聞きながらご覧ください

CTRLを押しながらクリック

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

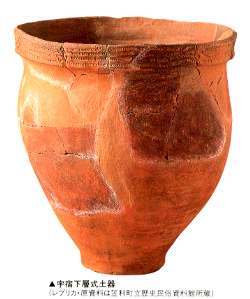

奄美の歴史概要<説明> Image may be NSFW. 宇宿下層式土器

(レプリカ・原資料は笠利町立歴史民俗資料館所蔵)

奄美の先史時代は約六千年前に九州の影響を受けてはじまりました。その後各地に奄美独自の土器(宇宿下層式土器)が広がり、奄美の縄文時代を開花させます。弥生時代に入ると、貝の文化が開花し、貝を求めて人々が南下してきました。

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

わが国の歴史書に奄美の名があらわれるのは、七世紀後半から八世紀の頃です。海見、菴美などと書かれ、大和朝廷に方物(地方でできた産物)を献上したりします。この頃から朝廷は沖縄を含む南の島々の経営にのりだします。

Image may be NSFW. 7世紀の中頃から8世紀後半にかけてわが国は、唐の文物を輸入して日本文化の興隆をはかるため、遣唐使を派遣した。その航路は初め北路をとっていたが新羅との国交が悪化したため新たに南島路を開拓した。その航路は九州沿岸を南下し、薩南諸島を島伝いに奄美大島を経て東シナ海を横断、揚子江口地域の港に着岸して都長安に至った。この航路の明らかな例に、天平勝宝5年に帰朝した第10次遣唐使がある。

大伴古麻呂は帰国にあたって唐人の陳延昌に託された

大乗仏典 を日本にもたらす

[1] 。帰路、各船遭難し、第1船の多治比広成は

種子島 に帰着(吉備真備・玄帰国)。第2船の中臣名代は唐に流し戻され、唐の援助で船を修復し翌天平7年(

735年 )に唐人・ペルシャ人ら

[2] を連れて帰国。第3船の平群広成は難破して崑崙国(

チャンパ王国 、南ベトナム)に漂着し抑留されるが脱出。唐に滞在していた阿倍仲麻呂の奔走・仲介により、唐から

渤海国 を経て日本海を渡り天平11年(

739年 )10月27日に出羽国へ到着帰国。第4船、難破して帰らず

Image may be NSFW.

しかしこの航路は日数もかかり危険であった。そこで末期は五島列島から直接揚子江をめざし、あまり日数のかからない南路をとるようになった。

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

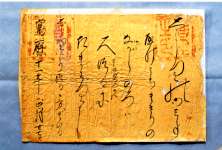

Image may be NSFW. 原資料は九州歴史資料館所蔵

大宰府跡より出土、「?美」(注)は「あまみ」と読み、奄美大島を指すものと考えられる。『日本書紀』に「海見嶋」(斉明三年七月)や「阿麻弥人」(天武十一年七月)、『続日本紀』には「菴美」(文武三年七月)や「奄美」(和銅七年十二月)などと見え、7世紀の中頃から大和朝廷と交流があったことがわかる。

(注)?は木へんに奄

平成9年(1997)の奄美看護福祉専門学校の拡張工事に伴う、緊急発掘調査、及び平成12年度から補助事業を導入した遺跡範囲確認調査によって、遺跡の概要が次第に明らかになってきました。

7世紀頃の遺跡であると判断され、大量のヤコウガイ、貝製品(貝札、貝匙等)、鉄、兼久式土器等が多数出土しています。当時の生活を知る上で、また当時の交易、流通等を研究する上で非常に貴重な遺跡として国内外の研究者からも注目されている遺跡です。

出土遺物の一部は「発掘された日本列島展’99」に出品され、国内数ヶ所を巡回しました。

Image may be NSFW. Image may be NSFW. 奄美・沖縄・八重山等に分布する。本土の須恵器に似ているが、須恵器に比べて土がやや粗く、焼きが少し甘い。形は本土の平安後期のものに似ていて、器体の上半に一本描きの波状文が刻まれている。現在の集落または、昔集落のあったと伝えられる場所等から出土する場合が多い。また鉄の鋳くずと一緒に発見されたり、米があったことを証する籾痕のあるものなどがある。これまで製作地がどこかといろいろ論議されてきたが、近年伊仙町のカムイヤキ遺跡で類須恵器の窯跡群が発見され、長い間の製作地論議に終止符をうった。

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

壇ノ浦の戦い(1185)で源氏に敗れた平氏の残党が落ち延びてきた、という伝説が奄美各地に数多く残っています。

平行盛(たいらのゆきもり)、平有盛(たいらのありもり)、平資盛(たいらのすけもり)は、最初は喜界島に逃れ、後に大島に渡ってきた。行盛は龍郷町戸口に、有盛は名瀬市浦上に、資盛は瀬戸内町加計呂麻島の諸鈍に居を構え、家来を各地に配備し、源氏の追随に備えていた、との伝承があります。

この3ヶ所の地には、3人を祀った神社が建立されています。行盛神社(龍郷町戸口)、有盛神社(名瀬市浦上)、大屯神社(瀬戸内町諸鈍)がそうです。

笠利町の蒲生崎、龍郷町の今井崎や奄美各地には平家伝説やまつわる話が数多く残されています。

名瀬市浦上の有盛神社には、薩摩藩の役人田代清方(たしろきよかた)が航海安全を祈願した御神体(弁財天像)を寄進しています。

また、境内の奥地・丘陵の頂上付近には大島代官・肥後翁助(ひごおうすけ)が文化13年(1816)に寄進建立した平有盛の墓碑があります。

また、更に奥には中世の山城跡と考えられる遺構(掘り切り等)が確認されています。

薩摩藩時代、大熊は主要港で鹿児島などへの寄港地でした。鹿児島へ行く場合、難所であるトカラ七島灘での航海安全を祈願するために、この浦上有盛神社に参詣する人が多かったようです。

現在、旧暦9月9日には浦上集落のノロ達が集まり、祭祀を行っています。

御神体の石像と神社周辺の森林は名瀬市指定文化財となって保護されています。

按司の割拠時代を経て奄美が再び史書に現れるのは、沖縄の歴史書です。それには1266年琉球王に入貢したとあります。以来奄美と琉球王朝は親しい関係を続けますが、1429年尚巴志が沖縄全島を統一して権力を握ると、その関係は服従関係に変わっていきます。

Image may be NSFW. ノロ扇

Image may be NSFW. 万暦十一年(1583年)琉球王より任命されたノロの辞令

奄美にはノロ神の信仰が残っている集落があり祭祀も行われている。

ノロは昔、琉球王朝から任命される時、インバン(印判)と呼ばれる辞令とともにこの扇等を受領した。扇の表には太陽の絵を中心に二羽の鳥が描かれている。この鳥は鳳凰(ホウオウ)の鳥といってネリヤから稲の種を盗んできて、人間界にもたらしたと伝えられている。そのことを伝えるタハベ(「崇べ」で神前で唱えられる)が六月に行われる「アラホバナ祭り」に唱えられる。扇の裏面には月と花が描かれている。

1609年、薩摩藩は琉球を征討し、以後奄美は薩摩藩の領土となりました。1830年に藩の財政立て直しが始まり、大島・徳之島・喜界島の三島の黒糖は藩が総買い上げを行ないます。農民は無理やりの増産を強いられ、苦しい生活をしました。

Image may be NSFW.

名越左源太(なごやさげんた)時行(ときゆき)は、薩摩藩の上流の士でした。嘉永2年(1849)に起きた薩摩藩のお家騒動に連座したため、嘉永3年(1850)~安政2年(1855)まで5年間にわたり流刑に処せられ、小宿集落に謫居していました。

流刑中の名越左源太に嘉永5年(1852)、「嶋中絵図書調方」の役目が命じられました。そして奄美の自然や生活・文化について、図解民俗誌を残したのです。これが「南島雑話」です。

「南島雑話」は、奄美大島の人々の暮らしぶりを衣・食・住、生業、冠婚葬祭、信仰、習俗等にわたり詳細に記録しています。また、動植物を含む自然環境にも関心を示し、詳しく描かれています。ルリカケスやアマミノクロウサギ等の貴重な動物も図解しています。

永井昌文氏が保管していた「南島雑話」写本5冊は、名瀬市に寄贈され、名瀬市指定文化財として奄美博物館で大事に保管されています。

また、名越左源太時行の子孫が大事に保管していた「南島雑話下書」及び「名越左源太関係史料」(日記や書簡類)も平成13年(2001)4月に寄贈され、奄美博物館に保管されています。

江戸時代の末期、黒糖の値段が下がってくると、薩摩藩は白糖製造を計画します。

薩摩藩は、英国人の技師2人(ウォートロス、マッキンタイラー)を招聘し、奄美大島の4箇所に白糖製造工場を建設しました。

瀬留(龍郷町)、金久(名瀬市)、須古(宇検村)、久慈(瀬戸内町)の4箇所に建設されましたが、台風の被害や燃料の薪の不足等が原因で5年以内で閉鎖されました。その跡地には今でも使用された耐火煉瓦(COWEN、STEPHENSON等の銘)や建築用の煉瓦(凹みのある)の破片が残っています。

煉瓦技師のウォートロスは後に、英国の商人グラバーの紹介で大阪造幣寮の建築や銀座(東京)の煉瓦街を設計したり、全国的な活躍をし、アドベンチャー・アーキテクトとして有名になりました。

薩摩藩治下時代から続いた奄美への支配はそのまま引き継がれ、県は商社をつくって黒糖販売の独占をはかります。しかし明治の中期になると、奄美は経済的に切り離され、独立経済となり、それは1940年まで続きました。

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

自然

Image may be NSFW.

転載元: 奄美大島にいきたいな日本人の絆

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.