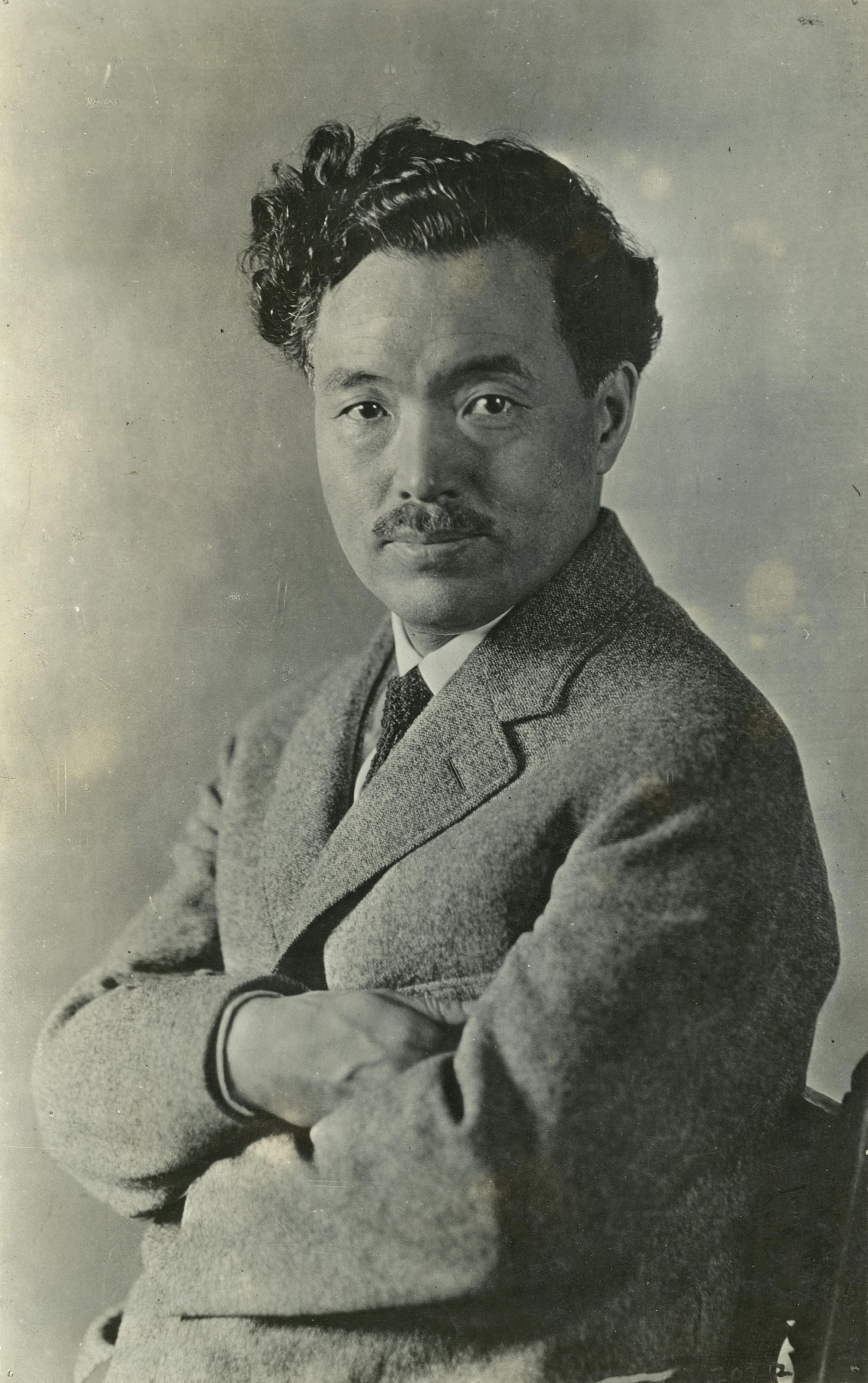

野口英世

野口 英世生誕 死没 国籍 研究分野 研究機関 出身校 主な業績 主な受賞歴

| |

1876年11月9日[1][2] 日本福島県耶麻郡三ッ和村 日本福島県耶麻郡三ッ和村(現:耶麻郡猪苗代町)[1][2] | |

1928年5月21日(満51歳没) 英領ゴールド・コースト 英領ゴールド・コースト(現:  ガーナ共和国アクラ) ガーナ共和国アクラ) | |

日本 日本 | |

| 細菌学 | |

| ロックフェラー医学研究所 | |

| 済生学舎(現在の日本医科大学) | |

| 黄熱病、梅毒等の研究 | |

| 正五位 勲二等旭日重光章 | |

| プロジェクト:人物伝 | |

猪苗代高等小学校卒業、済生学舎(現在の日本医科大学)修了後、ペンシルベニア大学医学部を経て、ロックフェラー医学研究所研究員。細菌学の研究に主に従事し、黄熱病や梅毒等の研究で知られる。数々の論文を発表し、ノーベル生理学・医学賞の候補に三度名前が挙がったが、黄熱病の研究中に自身も罹患し、1928年(昭和3)5月21日、英領ゴールド・コースト(現在のガーナ共和国)のアクラで51歳で死去。

栄典は、正五位・勲二等旭日重光章。学位は医学博士(京都大学)、理学博士(東京大学)。称号はブラウン大学名誉理学博士、イェール大学名誉理学博士、パリ大学名誉医学博士、サン・マルコス大学名誉教授・名誉医学博士、エクアドル共和国陸軍名誉軍医監・名誉大佐。キリスト者。

年譜

- 1877年(明治10年)4月

- 清作は1歳の時に囲炉裏に落ち、左手に大火傷を負う[注 2]。

- 1883年(明治16年)

- 三ッ和小学校に入学[注 3]。左手の障害から農作業が難しく、学問の力で身を立てるよう母に諭される[注 4]。

- 1889年(明治22年)

- 猪苗代高等小学校の教頭であった小林栄に優秀な成績を認められ、小林の計らいで猪苗代高等小学校に入学する[注 5]。

- 1891年(明治24年)

- 左手の障害を嘆く清作の作文が小林を始めとする教師や同級生らの同情を誘い、清作の左手を治すための手術費用を集める募金が行われ、会津若松で開業していたアメリカ帰りの医師・渡部鼎の下で左手の手術を受ける。その結果、不自由ながらも左手の指が使えるようになる。清作はこの手術の成功に感激したことがきっかけで医師を目指すこととなった。

- 1893年(明治26年)

- 清作は猪苗代高等小学校を卒業後、自分を手術してくれた渡部の経営する会陽医院に書生として住み込みで働きながら、約3年半にわたって医学の基礎を学ぶ。細菌学を知ったのもこの頃であったという。この間に、渡部の友人であった歯科医で東京都港区の高山高等歯科医学院(現在の東京歯科大学)の講師・6歳年長の血脇守之助と知り合う。

- 1896年(明治29年)

- 清作は小林らから40円もの大金を借りて上京し、医師免許を取得するために必要な医術開業試験の前期試験(筆記試験)に合格する

評価

英世は細菌学の研究者として著名であるが、研究スタイルは膨大な実験から得られるデータ収集を重視した実践派といえる。想定される実験パターンを全て完璧に実行し、なおかつその作業は驚異的なスピードと正確さをもって行われた。この特異な研究姿勢から、当時のアメリカ医学界では英世を指して「実験マシーン」「日本人は睡眠を取らない」などと揶揄する声もあったという。

この評価は英世本人も少なからず気にしていたようで、英世は晩年になってから同僚に「自分のような古いスタイルの研究者は、不要になる時代がもうすぐ来るだろう」と語っていたと伝えられている。1919年春、訪米した知人の医師・畑嘉聞に「十分とはいえない段階の論文であっても研究所に急かされ、結果、発表したものが賞賛されて責任が圧し掛かり内心、忸怩たる気持ちになるが、その賞賛の声を発奮材料に研究に打ち込む」といった旨を明かしている。現在でも評価が高い研究は、顕微鏡観察による病理学・血清学的研究である。

英世の最初の業績は蛇毒によって引き起こされた溶血性変化に関するもので、血管の内皮にもたらされた傷害により出血と浮腫が引き起こされる機構についての最初の詳細な病理学的記述である。これは、その後のガラガラヘビ蛇毒の血清をヤギで作製することの基礎研究につながった。

細菌学の分野では、梅毒スピロヘータを運動失調症、関節障害に至る末期神経梅毒患者(脊髄癆)の脳標本で発見したことが著名である(抗生剤の大量投与が必要であり、多発性硬化症、脊髄変性症との鑑別が重要である)。当時の顕微鏡で数万枚にもおよぶ病理組織標本の観察により確認に至ったもので、神経性疾患と感染症との関連を明らかにした最初期の業績として評価が特に高い[5]。1920年代、精神科病棟での入院患者の半数が第3期以降の梅毒患者であり、その原因を明らかにしたことが評価される。

また、サシチョウバエにより媒介されるペルー疣(四肢に数センチに達する疣ができる)と溶血性貧血による重篤な症状をきたすオロヤ熱が同じカリオン氏病(バルトネラ症)であることを証明した[6]。これについては1885年ペルーの医学生カリオンが、それまでペルーの医師の間で唱えられてきた説を自らの身体を実験体として示したものであり、ペルー国内では認められたものの、アメリカのハーバード大学により否定されていた。英世の業績はカリオンの報告を科学的に証明したもので、その成否についてハーバード大学と大変な議論を経た後に英世の成果が正しいとされた。このため南アメリカでの英世の評価は高く、同地域の後進の医学研究者への影響は大きい。

他には、血清学的ヘルペドモナド HERPETOMONADS とリーシュマニア LEISHMANIAS の分類(1926年サイエンス誌)などがある。

一方で、のちに否定された研究業績として挙げられるのが病原性梅毒スピロヘータの純粋培養[注 13]と黄熱病の研究[注 15]である。急性灰白髄炎(小児麻痺)病原体、狂犬病病原体、黄熱病病原体等の発見特定の業績に関しても、のちにウイルスが病原体であることが判明していることから否定されており、現代において微生物学の分野で評価できるものは全体の仕事のうちの一部に留まることになる。これは、英世の研究時期において、濾過性病原体としてのウイルスの存在はすでに示唆されており、光学顕微鏡下で観察可能なスピロヘータの研究方法にこだわったこと、培養方法などに技術的限界があったことが考えられる。また、発表された200本あまりの論文の大部分を掲載したJournal of Experimental Medicineは、ロックフェラー医学研究所外の研究者による査読を免れており、フレクスナーの推薦があれば掲載されるなど、査読システムの不備も指摘されている[7]。

野口英世記念館交通案内

福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田81

電車をご利用の場合

最寄駅JR磐越西線猪苗代駅からタクシー6分、バス10分

バス利用のご案内

お車をご利用の場合

磐越自動車道・猪苗代磐梯高原ICより国道49号線を会津若松方面へ約5分

無料駐車場完備(バス30台、乗用車300台)

無料駐車場完備(バス30台、乗用車300台)