Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

【重要証言】「日本の台湾統治はこんなに素晴らしかった」

台湾総督府

台湾総督府

臺灣總督府役職総督組織内部部局 所属官署概要 所在地 設置 廃止

| Image may be NSFW. Clik here to view.  | |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  現在も中華民国総統府として 使用されている旧台湾総督府庁舎 | |

| 総督官房 · 文教局 ·財務局 ·鉱工局 ·農商局 ·警務局 ·外事部 ·法務部 | |

| 台北州台北市 | |

| 明治28年(1895年)6月17日 | |

| 昭和20年(1945年)10月25日 | |

概略

台湾総督府は、明治28年(1895年) の馬関条約締結から昭和20年(1945年) の日本の降伏まで台湾を統治した。台湾総督は「土皇帝」と呼ばれるほど台湾の行政・司法・立法から軍事までを一手に掌握しうる強大な権限を持った。

ただし台湾総督は内閣総理大臣の、さらにのちには内務大臣や拓務大臣などの指揮監督を受けることになっており、宮中席次でも朝鮮総督が第6位なのに対して台湾総督は親任官として第11位と、陸海軍大将や枢密顧問官よりも地位が低かった。

初代総督は樺山資紀で当初は陸海軍の将官が総督を務めた。児玉源太郎総督の下で明治31年(1898年)に民政長官に就任した後藤新平は、土地改革を行いつつ、電気水道供給施設・交通施設情報施設などを整備、アヘン中毒患者の撲滅、学校教育の普及、製糖業などの産業を育成することにより台湾の近代化を推進し、一方で統治に対する叛逆者には取り締まりをするという「飴と鞭」の政策を有効に用いることで統治体制を確立した。

台湾総督

沿革

明治28年(1895年)5月10日に樺山資紀が初代総督に任命されて同年6月17日に台湾総督府が開庁してから、第二次世界大戦敗戦後の昭和20年(1945年)10月25日に最後の総督だった安藤利吉が中華民国との間に降伏文書を交わしてこれが廃止されるまでの50年間に、台湾総督には19名の武官・文官が任命されている。

在任の最長は第5代総督・佐久間左馬太の9年1か月、最短は第15代総督・南弘の2か月で、在任の平均はおよそ2年半となっている。これらの総督は一般にその出身母体から、前期武官総督、文官総督、後期武官総督の3種類に分類されている。

前期武官総督の時代

初期の台湾統治は、現地居住民の抵抗運動を抑圧する必要性から、軍事力を前面に打ち出した強硬な姿勢で行われた。この頃の総督には行政権と司法権、そして台湾駐屯の陸海軍の指揮権はもとより、六三法によって特別立法権までもが付与されており、この統治四権を一手に握る総督の権限は絶大なものだった。

こうした事情から、この時代の総督に任命された樺山資紀・桂太郎・乃木希典・児玉源太郎・佐久間左馬太・安東貞美・明石元二郎の7名はいずれも現役の大将または中将で、初代総督の樺山を除いてそのすべてが陸軍出身者で占められている。しかもその樺山の時代には台湾副総督という、彼の在任中の一時期のみに置かれた職があり、陸軍中将の高島鞆之助がこれに任じられていた。

そうした中で、第4代総督の児玉の頃から変化があらわれはじめる。長期にわたり総督として腰を据え、体系的な政策を必要に応じて展開、いわゆる「飴と鞭」の硬軟を使い分ける方針で台湾を包括的に支配することに成果を上げ、統治に安定がもたらされたのである。

第6代総督の安東と第7代総督の明石は特に現地居住民の権益を保護する政策を実施したことで知られる。総督在任のまま死去した明石は、その任期こそ1年5か月にも満たない短いものだったが、遺言により台湾に墓地が築かれた唯一の総督でもある。

文官総督の時代

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Clik here to view.

台湾総督府に行啓した摂政宮(後の昭和天皇)を歓迎する総督府の儀仗騎兵隊(大正12/1923年4月)

その明石が総督のとき、総督の下にあった台湾軍の指揮権を台湾軍司令官に移譲したため、以後台湾では文官でも総督になることが可能になった。

文官総督時代には、田健治郎・内田嘉吉・伊沢多喜男・上山満之進・川村竹治・石塚英蔵・太田政弘・南弘・中川健蔵の9名が総督に任命されている。いずれも内務省、逓信省、農商務省などの高級官僚や外地の民政担当官を経て貴族院議員に勅任された勅選議員で、その時々に政権を担当していた政党の推薦を受けて任命された。

台湾の統治方式が抗日運動の鎮圧から経済の構築による社会の安定に転換したのがこの時期にあたる。

後期武官総督の時代

この長谷川もそろそろ予備役に編入されておかしくない年齢だったが、台湾の軍事拠点化を推進するという建前もあって現役のまま総督に就任、ここに武官総督が復活することになった。

ただし台湾軍の指揮権は依然として台湾軍司令官のもとに、後にはこれを改編した第10方面軍司令官のもとにあり、長谷川は武官総督といってもその性格は前期のそれとは大きく様相を異にするものだった。

ところが太平洋戦争で日本の敗色が濃くなった昭和19年(1944年)暮、人材の不足や台湾決戦を想定して指揮系統を一本化するという名目のもと、第10方面軍司令官の安藤利吉陸軍大将に台湾総督を「兼任」させられると、前期総督と同等の強大な権限を持つに至った。

一方で台湾人にも帝国議会の選挙権や被選挙権が与えられるなど、日本人との台湾人の関係対等化も進んだものの、翌年の終戦によって、台湾総督府も閉鎖機関に指定され、解体されることになり、昭和20年(1945年)10月25日、台北公会堂で安藤は陳儀中華民国台湾省行政長官との間に降伏文書を交わし、半世紀にわたった台湾総督府の歴史に幕を引いた。

総督一覧

「日本統治時代 (台湾)」も参照

日本統治時代 (台湾)

- 大日本帝国(台湾)

- 大日本帝国

Image may be NSFW.←Image may be NSFW.

Clik here to view.![台湾民主国]()

1895年 - 1945年 Image may be NSFW.

Clik here to view.![中華民国]() →

→

Clik here to view.![日本の国旗]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![日本の国章]()

(国旗) (国章) - 国歌: 君が代

- Image may be NSFW.

Clik here to view.![日本の位置]()

- 公用語首都通貨

日本語(国語) 東京府台北市(総督府所在地) zh:台湾銀行券

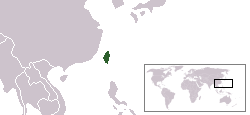

台湾の日本統治時代(にほんとうちじだい)は、日清戦争の結果下関条約によって台湾が清朝(当時の中国)から日本[1]に割譲された1895年(明治28年、光緒21年)4月17日から、第二次世界大戦の結果ポツダム宣言によって台湾が日本から中華民国に編入された1945年(昭和20年、民国34年)10月25日までの時代である。

中華民国の行政院では、2013年に公文書の表記を「日據」に統一する方針を発表したが[2]、一方で「日據」と表記した教科書が、教育部が策定した学習指導要領に合わないという理由で出版が許可されず、交渉の結果、「日據」「日治」を併記する方向で調整されるなど、すべての省庁間で、表記に対する統一見解は出されていない状態にある[3]。

沿革

台湾の歴史参考 その他台湾に関する記事Image may be NSFW.

Clik here to view.![イメージ]()

Clik here to view.

統治初期の政策

日本統治の初期段階は1895年5月から1915年の西来庵事件までを第1期と区分することができる。この時期、台湾総督府は軍事行動を前面に出した強硬な統治政策を打ち出し、台湾居民の抵抗運動を招いた。それらは武力行使による犠牲者を生み出した他、内外の世論の関心を惹起し、1897年の帝国議会では台湾を1億元でフランスに売却すべきという「台湾売却論」まで登場した[5]。こうした情況の中台湾総督には中将以上の武官が就任し台湾の統治を担当した。

1898年、児玉源太郎が第4代台湾総督として就任すると、内務省の官僚だった後藤新平を民政長官に抜擢し、台湾の硬軟双方を折衷した政策で台湾統治を進めていく。また1902年末に抗日運動を制圧した後は、台湾総督府は日本の内地法を超越した存在として、特別統治主義を採用することとなった[6]。

日本統治初期は台湾統治に2種類の方針が存在していた。第1が後藤新平などに代表される特別統治主義である。これは英国政府の植民地政策を採用し、日本内地の外に存在する植民地として内地法を適用せず、独立した特殊な方式により統治するというものである。

当時ドイツの科学的植民地主義に傾倒していた後藤は生物学の観点から、文化・文明的に立ち遅れている植民地の急な同化は困難であると考えていた。後藤は台湾の社会風俗などの調査を行い、その結果をもとに政策を立案、生物学的原則を確立すると同時に、漸次同化の方法を模索するという統治方針を採った。

1898年から1906年にかけて民政長官を務めた後藤は自らの特別統治主義に基づいた台湾政策を実施した。この間、台湾総督は六三法により「特別立法権」が授権され、立法、行政、司法、軍事を中央集権化した存在となっていた。これらの強力な統治権は台湾での抗日運動を鎮圧し、台湾の社会と治安の安定に寄与した。

そのため現在の台湾の教育・民生・軍事・経済の基盤は当時の日本によって建設されたものが基礎となっていると主張する意見(李登輝など)と、近代化の中の日本の役割を過大評価することは植民地統治の正当とする意見、台湾は日本への農作物供給地として農業を中心に発展させた、。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![イメージ]()

Clik here to view.