概要

元は「古甲州道」であり、甲州街道は江戸幕府によって整備された五街道の1つとして、5番目に完成した街道である。江戸(日本橋)から内藤新宿、八王子、甲府を経て信濃国の下諏訪宿で中山道と合流するまで38の宿場が置かれた。

近世初頭には「甲州海道」と呼称され、正徳6年(1716年)4月の街道呼称整備で「甲州道中」に改められる。中馬による陸上運送が行われた。江戸の町において陰陽道の四神相応で言うところの白虎がいるとされる街道である。 多摩川に近い所を通っていた箇所(谷保~府中~調布など)は、度重なる多摩川の洪水などにより何度か南側に平行する道路へ道筋が変更された。その後も古く狭い街道が、新しくできたバイパスへと路線が変更となっている。

歴史

甲州街道「江戸 - 甲府」の開設は慶長7年であり、すべての宿場の起立時期は明確とはなっていなく、徐々に整備されていった。

近世には諸街道の整備が行われるが、甲州街道は徳川家康の江戸入府に際し、江戸城陥落の際の甲府までの将軍の避難路として使用されることを想定して造成されたという。そのため、街道沿いは砦用に多くの寺院を置き、その裏に同心屋敷を連ねた、また短い街道であるにもかかわらず、小仏・鶴瀬に関所を設けている。これは、甲府城を有する甲府藩が親藩であることと、沿道の四谷に伊賀組・根来組・甲賀組・青木組(二十五騎組)の4組から成る鉄砲百人組が配置されており、鉄砲兵力が将軍と共に甲府までいったん避難した後に江戸城奪還を図るためであるという。

参勤交代の際に利用した藩は信濃高遠藩、高島藩、飯田藩である。それ以外の藩は中山道を利用した。下諏訪宿から江戸までは甲州街道が距離はより短いが、物価が高いことや街道沿線のインフラ整備状況がその主な理由と言われる。その事から、発展が遅れ、衰退する宿場町もあった。

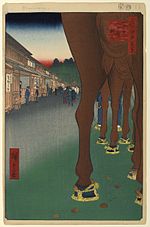

近世には旅の大衆化に伴い甲州道中上の名所旧跡などを紹介した地誌類や視覚化した絵図類が製作されており、絵図では『甲州道中分間延絵図』や『甲州道中図屏風』が知られる。また、宇治採茶使は甲州街道を利用した。

宿場

多くの宿場があり人々は国府参り等を旅路の楽しみとして賑わっていたが、趣向の変化で国府も西の外れ近くとなり、また東海道の人気により江戸より離れた宿場町は衰退していった。

日野宿本陣跡。

- 八王子宿(東京都八王子市)

- 十王堂宿(新町)

- 横山宿

- 八日市宿

- 本宿

- 八幡宿

- 八木宿

- 子安宿

- 馬乗宿

- 小門宿

- 本郷宿

- 上野(上野原)宿

- 横町

- 寺町

- 久保宿

- 嶋坊(嶋野坊)宿

- 駒木野宿(東京都八王子市)

- 小仏宿(東京都八王子市)

- 小原宿(神奈川県相模原市緑区)

- 与瀬宿(神奈川県相模原市緑区)

- 吉野宿(神奈川県相模原市緑区)

- 関野宿(神奈川県相模原市緑区)

- 上野原宿(山梨県上野原市)

- 鶴川宿(山梨県上野原市)

- 野田尻宿(山梨県上野原市)

上野原市は山梨県東部の郡内地方に位置し、東は神奈川県(相模国)に接する。郡内地方は大部分を急峻な山地が占める地域であるが中世から武蔵国・関東方面に通じる交通路が存在し、江戸時代には甲州道中が整備される。甲州道中は鶴川、仲間川に沿いながら横断し、江戸から発して同道中の甲斐国の初宿である上野原とともに、鶴川宿、野田尻宿、犬目宿の各宿が設けられた。1713年(正徳3年)集落が形成される。

1842年(天保14年)には、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠は大2軒、中3軒、小4軒からなる小規模な宿場町であった。万屋、蔦屋、中田屋、鶴屋、紺屋、酒屋といった当時の屋号を今も残す。本陣跡は明治19年の大火で焼失した。現在も開発されず落ち着いたたたずまいを見せる[1]。上野原宿からは、野田尻宿を経て犬目宿へ至る。

- 犬目宿(山梨県上野原市)

- 鳥沢宿(山梨県大月市)

- 猿橋宿(山梨県大月市)

- 駒橋宿(山梨県大月市)

- 大月宿(山梨県大月市)

- 花咲宿(山梨県大月市)

- 下初狩宿(山梨県大月市)

- 中初狩宿(山梨県大月市)

- 白野宿(山梨県大月市)

- 阿弥陀海道宿(山梨県大月市)

- 黒野田宿(山梨県大月市)

- 駒飼宿(山梨県甲州市)

- 鶴瀬宿(山梨県甲州市)

- 勝沼宿(山梨県甲州市)

- 栗原宿(山梨県山梨市)

- 石和宿(山梨県笛吹市)

- 甲府宿(山梨県甲府市)

- 韮崎宿(山梨県韮崎市)

- 台ヶ原宿(山梨県北杜市)

台ヶ原は、古くは、戦国時代に織田信長が、武田勝頼を追って甲斐国を侵攻したときにこの地に宿営したと伝えられている[1]。台ヶ原宿は、以前から通じていた古道が慶長6年(1601年)に東海道に伝馬制が定められた翌年(1602年)から、他の四街道(中山道・甲州街道・奥州街道・日光街道)の宿駅整備が順次行われていった際に、元和4年(1618年)に宿請が申し渡されたことに始まるとされている[1]。宿内には大名や旗本、幕府役人が宿泊するための本陣、脇本陣が置かれたほか14軒の旅籠が一般旅行者の宿泊を受け持った。また逓送のために常時、人足25人、馬25頭を問屋(といや)に待機させたほかにも、大名行列など臨時の大通行の際に付近の助郷を動員していた[1]。

正徳元年(1711年)の一般宿泊の木賃銭は、主人一人35文、召使い一人17文、馬一頭35文であり、駄賃は韮崎宿まで4里を荷物一駄206文、人足一人102文、教来石(きょうらいし)[注釈 2]まで1里14町を荷物一駄49文、人足一人25文、信州の蔦木宿まで、2里20町を荷物一駄102文、人足一人49文と公文されていた[1]。

甲州街道は、信州の高島藩、高遠藩、飯田藩の3藩が参勤交代での通行に利用したほか、将軍飲用の宇治茶を中山道経由で甲州街道を通って江戸まで運ばれたため、江戸時代は宿場として栄え、大正時代中期ごろまで近代の商業地、交通の要衝であった[1]。1904年(明治37年)に中央本線が富士見駅まで開業し、近隣を通過する形になったがこの時点では宿場に近い駅は設定されなかった。しかし、1918年(大正7年)に最寄りの駅である長坂駅が開業すると交通の中心が鉄道に移行するとともに急激に衰微し、さらに台ヶ原宿の南に並行して国道20号バイパスが完成したことにより、商業と交通の要衝としての地位は失われ、台ヶ原宿の現在は地域の生活道路として、沿道に往時の旅籠や商家の面影を残す古いたたずまいの続く通りとなっている[1]。

一里塚

甲州街道の一里塚一覧を参照。